Siège social de la CNESST

Stéphane Groleau

Dans son rapport 2024-2025, GlobalABC indique que le carbone intrinsèque représente 18 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) mondiales des bâtiments. C'est donc essentiel, le secteur de la construction doit faire face à cet enjeu majeur.

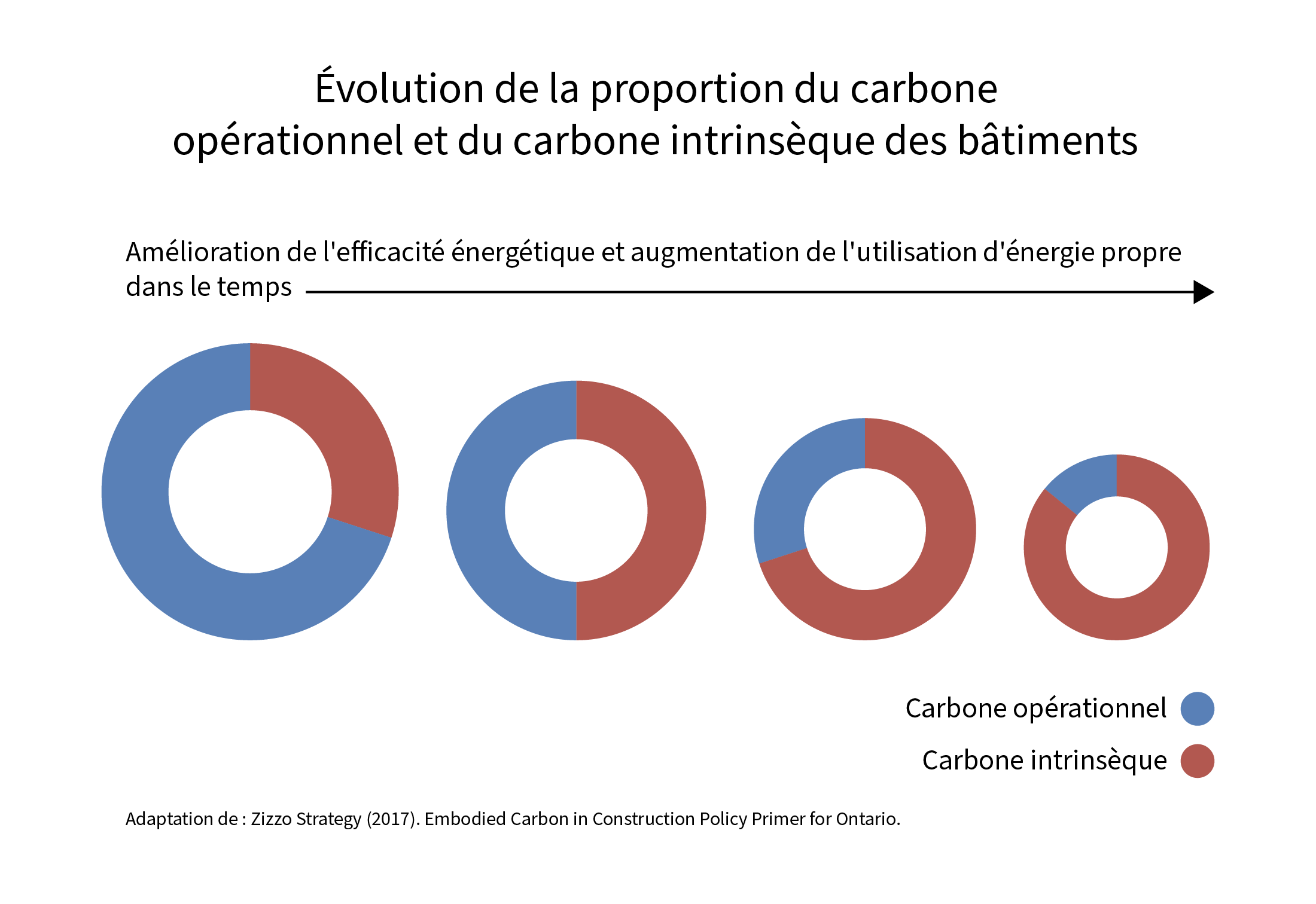

La plupart du temps, les efforts pour décarboner le secteur du bâtiment se concentrent sur la réduction des émissions liées à l’opération des bâtiments. Or, on prend aujourd’hui conscience que les émissions de GES liées à la fabrication des matériaux, soit le carbone intrinsèque, pèsent lourd dans le bilan carbone des bâtiments.

Au Québec, le carbone intrinsèque est en proportion plus importante dans l’empreinte carbone des bâtiments qu’ailleurs dans le monde, en raison de l’usage de l’hydroélectricité pour l’opération du bâtiment (chauffage, climatisation, éclairage, etc.), une énergie propre et dont la production électrique se décarbone. Réduire le carbone intrinsèque devient donc une cible prioritaire.

Dans notre contexte énergétique, le carbone intrinsèque peut représenter jusqu’à 50 % et plus de l’impact carbone d’un bâtiment sur l’ensemble de son cycle de vie.

Le carbone opérationnel

Le carbone opérationnel représente les émissions de GES liées à la consommation d’énergie et d’eau d’un bâtiment.

Le carbone intrinsèque

Le carbone intrinsèque représente les émissions de GES liées aux matériaux de construction d’un bâtiment.

Les impacts associés au carbone intrinsèque d’un bâtiment incluent l’acquisition des ressources, le transport, la fabrication, l’entretien, le remplacement et le traitement en fin de vie des matériaux de construction. Une majorité de ces impacts ont lieu au tout début du cycle de vie du bâtiment. Le choix des matériaux lors de la conception est donc crucial afin de réduire les impacts environnementaux d’un bâtiment.