Aérogare de Chibougamau-Chapais

Maxime Brouillet

Le bois est un matériau renouvelable, local et ayant une faible empreinte carbone, ce qui en fait un allié de taille pour réduire le carbone intrinsèque des bâtiments. En plus de ses performances environnementales, le bois est aussi un excellent matériau de construction grâce à ses nombreux avantages dans ce secteur.

+50%

Plus de 50 % du territoire québécois est recouvert de forêt

-1 %

Moins de 1 % du territoire forestier est récolté chaque année

80%

80 % des forêts se régénèrent naturellement, il y a reboisement uniquement lorsque nécessaire dans 20 % des cas

+85%

Plus de 85 % des forêts québécoises sont certifiées

Les forêts québécoises se distinguent par leur gestion forestière rigoureuse fondée sur des pratiques d’aménagement durable. Celles-ci garantissent la préservation à long terme des ressources et des écosystèmes.

1 000

Plus de 1 000 entreprises dans l’industrie du bois

130 000

130 000 emplois dépendent de l’industrie de la transformation du bois

900

L’industrie du bois est présente dans plus de 900 municipalités

En utilisant les produits du bois dans la construction, on encourage l’économie régionale. En effet, en plus d’être issu de nos forêts, le bois est également transformé localement.

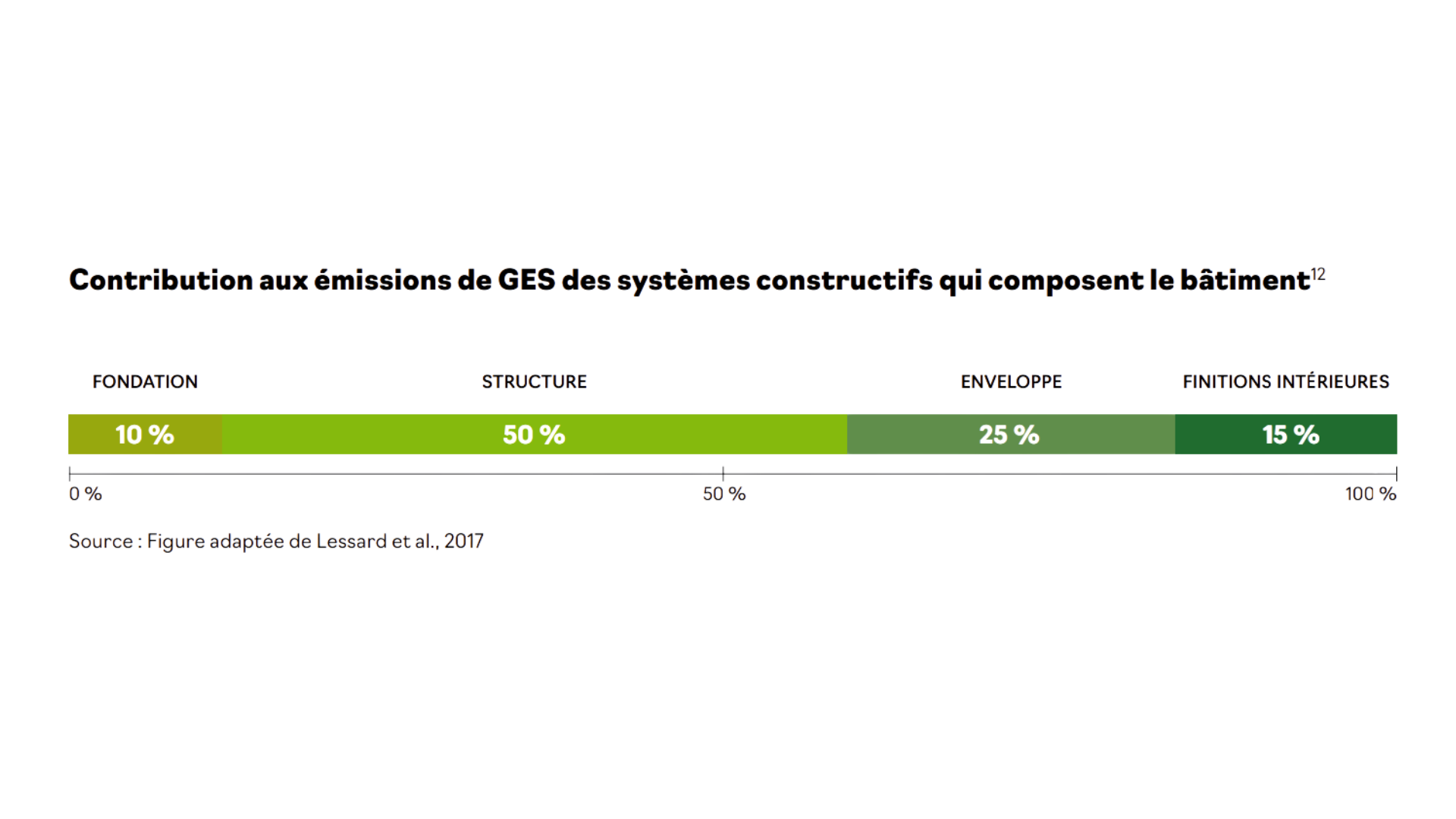

À elle seule, la structure émet 50 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’un bâtiment. C’est pourquoi lorsqu’il est possible de le faire, l’utilisation du bois pour ce système constructif est une solution simple et efficace afin de réduire une part significative du carbone intrinsèque.

Chaque système constructif d’un bâtiment contribue à ses émissions de GES totales. À titre de référence, le graphique montre la contribution des quatre grands systèmes constructifs d’un bâtiment.

Dans le cadre de l’initiative CBCB, les efforts sont concentrés sur l’utilisation du bois au niveau de la structure des bâtiments. En plus des performances environnementales de ce matériau, les structures de bois ont des avantages considérables.